動脈硬化とは

血管の内側コレステロールなど脂質物質が付着して溜まることで、血管が硬くなった状態です。血流が悪くなるだけではなく、血管が硬くなって柔軟性がない状態のため、血液による圧力でダメージを受けてしまいます。中高年になって初めて発症するのではなく、実は10歳頃から徐々に進み、30歳頃になって動脈硬化として現れます。このように、自覚症状がないまま病状が進行するため、ある日突然に脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす恐れがあるのが大きな特徴です。動脈硬化を起こす主な原因は、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病とされています。動脈硬化を予防するためにも、動脈硬化のメカニズムや血管の働き・しくみなどを理解することが非常に重要です。

血管の内側コレステロールなど脂質物質が付着して溜まることで、血管が硬くなった状態です。血流が悪くなるだけではなく、血管が硬くなって柔軟性がない状態のため、血液による圧力でダメージを受けてしまいます。中高年になって初めて発症するのではなく、実は10歳頃から徐々に進み、30歳頃になって動脈硬化として現れます。このように、自覚症状がないまま病状が進行するため、ある日突然に脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす恐れがあるのが大きな特徴です。動脈硬化を起こす主な原因は、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病とされています。動脈硬化を予防するためにも、動脈硬化のメカニズムや血管の働き・しくみなどを理解することが非常に重要です。

動脈硬化の主な危険因子

- 脂質異常症(高脂血症)

- 高血圧

- 糖尿病

- 肥満

- 痛風、高尿酸血症

- 喫煙

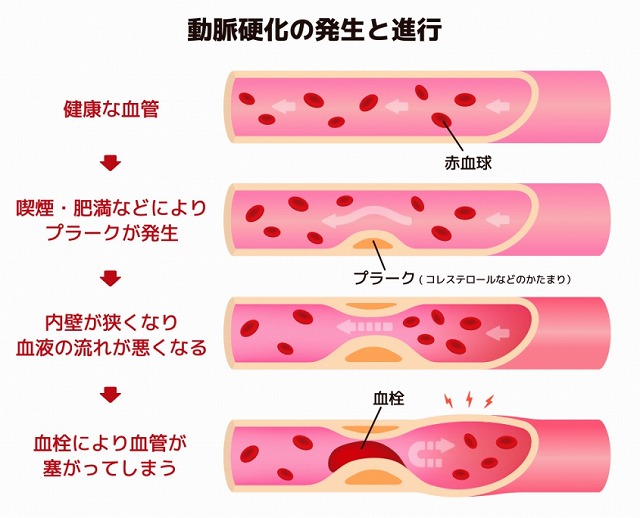

血管について

私たちの血管は、体内に取り入れた酸素や栄養分を全身に運び出して、老廃物や二酸化炭素を排出するしくみとなっています。血液を、心臓から全身に運ぶ血管が動脈で、全身から血液を心臓に戻す血管が静脈です。さらに、毛細血管が全身の末端まで酸素や栄養を届けます。動脈と静脈は3層構造となっており、外膜・中膜・内膜があります。静脈よりも動脈の血管壁が厚いのが特徴です。 内膜表面は内皮細胞に覆われていますが、この内皮細胞が血管の拡張・血栓の制御・血中の物質出入など重要な役割を担っています。 中膜は、血管のしなやかさ(弾力性)を維持する役割を担っていますが、血液が心臓から送り出される際の圧力が高いため、中膜が静脈よりも厚くなります。また、血管外の物質出入を行うのが外膜ですが、この外膜と中膜・内膜それぞれの役割がバランス良く行われることで、血液がスムーズに流れます。

私たちの血管は、体内に取り入れた酸素や栄養分を全身に運び出して、老廃物や二酸化炭素を排出するしくみとなっています。血液を、心臓から全身に運ぶ血管が動脈で、全身から血液を心臓に戻す血管が静脈です。さらに、毛細血管が全身の末端まで酸素や栄養を届けます。動脈と静脈は3層構造となっており、外膜・中膜・内膜があります。静脈よりも動脈の血管壁が厚いのが特徴です。 内膜表面は内皮細胞に覆われていますが、この内皮細胞が血管の拡張・血栓の制御・血中の物質出入など重要な役割を担っています。 中膜は、血管のしなやかさ(弾力性)を維持する役割を担っていますが、血液が心臓から送り出される際の圧力が高いため、中膜が静脈よりも厚くなります。また、血管外の物質出入を行うのが外膜ですが、この外膜と中膜・内膜それぞれの役割がバランス良く行われることで、血液がスムーズに流れます。

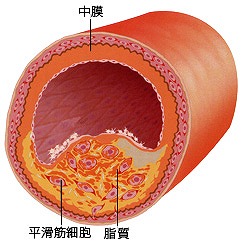

動脈硬化が起きるメカニズム

動脈硬化には様々なタイプがありますが、一般的に言われる動脈硬化は「粥状動脈硬化」を指します。粥状は、字の通りお粥のような状態を言いますが、血管内膜中の脂肪物質がドロドロと溜まった状態で、時には「ヨーグルト」や「柔らかいチーズ」などに例えられます。 高血圧や糖尿病によって内皮細胞がダメージを受けると、白血球の1つである単球が内皮細胞に付着し、マクロファージという細胞に形を変えます。マクロファージは、血中で増えたLDLコレステロールが血管壁に入り込んでできた酸化LDLを排除する役割があります。このため、徐々に脂肪物質が溜まってしまい、内膜が分厚くなってきます。時間が経つと、このマクロファージも破壊され、「粥状」となります。LDLコレステロールが多いと、これらが繰り返され、粥上の脂肪物質が内膜に沈着し続けて内側に盛り上がってプラークを形成します。プラークが大きく増えることで、血管狭窄や血管が硬くなります。これが動脈硬化です。急性心筋梗塞は、このプラークが崩壊して血栓が形成されることで引き起こります。血栓が血管を塞いでしまうのが原因です。

動脈硬化には様々なタイプがありますが、一般的に言われる動脈硬化は「粥状動脈硬化」を指します。粥状は、字の通りお粥のような状態を言いますが、血管内膜中の脂肪物質がドロドロと溜まった状態で、時には「ヨーグルト」や「柔らかいチーズ」などに例えられます。 高血圧や糖尿病によって内皮細胞がダメージを受けると、白血球の1つである単球が内皮細胞に付着し、マクロファージという細胞に形を変えます。マクロファージは、血中で増えたLDLコレステロールが血管壁に入り込んでできた酸化LDLを排除する役割があります。このため、徐々に脂肪物質が溜まってしまい、内膜が分厚くなってきます。時間が経つと、このマクロファージも破壊され、「粥状」となります。LDLコレステロールが多いと、これらが繰り返され、粥上の脂肪物質が内膜に沈着し続けて内側に盛り上がってプラークを形成します。プラークが大きく増えることで、血管狭窄や血管が硬くなります。これが動脈硬化です。急性心筋梗塞は、このプラークが崩壊して血栓が形成されることで引き起こります。血栓が血管を塞いでしまうのが原因です。

動脈硬化と高血圧

血管は、通常血流の量で収縮したり、拡張したりすることでスムーズな血流を維持しています。しかし、動脈硬化になってしまうと、血管の柔軟性がなくなり硬くなるため、高血圧を発症してしまいます。血管が過剰な圧力を受けることで、さらに動脈硬化を進行させます。病状が進むことで、血管に狭窄や閉塞を引き起こします。狭窄や閉塞が起こる部位によって、脳梗塞・脳出血・心筋梗塞などとなります。また、場合によっては血管が破裂することがあり、大動脈瘤や脳動脈瘤の破裂の恐れがあります。

主な原因

動脈硬化の主な原因は、LDLコレステロール過剰であることから、脂質異常と高血圧のほか、喫煙・ストレス・糖尿病・加齢などが挙げられます。このため、脂質異常症の適切なコントロールと、高血圧予防・禁煙が動脈硬化を予防すると同時に、病状の進行防止に繋がります。

予防・進行防止

高血圧は、ほとんどのケースで自覚症状がないまま動脈硬化を進行させてしまいます。上と下の血圧いずれも動脈硬化にダメージを与えるとし、心筋梗塞などの発症リスクがあるため、高血圧を改善することが重要です。 また、脂質異常においては、LDLコレステロール・中性脂肪が増大することで動脈硬化を進行させてしまうことから、脂質異常に対する適切な治療を行います。逆に、HDLコレステロールが減少すると、動脈硬化が進行するとされています。 喫煙も動脈硬化を進めるため、禁煙を心がけて動脈硬化を予防・進行を防止していきます。喫煙は、本人だけではなく側にいる人も受動喫煙者となって動脈硬化発症リスクが高まるため、注意が必要です。だいたい1日に20本以上たばこを吸う場合、心筋梗塞などの心臓病発症が約50%増加すると言われています。

高血圧症

血圧が高い状態が続くことで、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳出血・脳卒中などを引き起こすリスクが高い状態です。年齢や合併症などで基準値が異なりますが、一般的に診察室で計測する数値が、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上とされています。高血圧症は、自覚症状が乏しいのが特徴です。高血圧が長く続くことで、動脈硬化が進行し、重篤な脳血管障害や心疾患を招くため、注意が必要です。

血圧が高い状態が続くことで、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳出血・脳卒中などを引き起こすリスクが高い状態です。年齢や合併症などで基準値が異なりますが、一般的に診察室で計測する数値が、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上とされています。高血圧症は、自覚症状が乏しいのが特徴です。高血圧が長く続くことで、動脈硬化が進行し、重篤な脳血管障害や心疾患を招くため、注意が必要です。

高血圧の原因

高血圧の主な原因は、生活習慣・環境・体質とされています。高血圧のほとんどが、この本態性高血圧とされ、塩分過剰摂取などの食事習慣や運動習慣などの生活スタイルが原因です。あとは、薬剤の副作用や病気などによる二次性高血圧とされ、主に内分泌疾患・腎疾患・大動脈縮窄症・睡眠時無呼吸症候群などの疾患またはその治療に用いられる薬剤の副作用が影響します。高血圧を招く薬剤では、ステロイド薬・非ステロイド性抗炎症薬・漢方薬など、身近な薬剤が多いため、診察の際にはお薬手帳をご持参ください。 なお、二次性高血圧は薬剤の処方変更や原因疾患の治療法の変更などで治すことが可能です。

高血圧治療

高血圧の治療を行うには、診察室血圧が140/90mmHg、家庭血圧が135/85mmHgが基準となります。特に、リラックスした状態で正確な数値が得られる家庭血圧が重要とされています。(日本高血圧学会) また、降圧目標値は、75歳未満成人では130/80mmHg未満(家庭血圧125/75mmHg未満)、75歳以上が140/90mmHg未満(家庭血圧135/85mmHg未満)と設定されています。 二次性高血圧が疑われる場合は、血液検査・尿検査・MRI検査・CT検査などが検討されます。

こまめな血圧計測

普段の生活の中で、こまめに血圧を計測することは非常に重要です。現在の血圧数値や推移を把握するほか、生活習慣改善の指針として有効です。どのような生活スタイルや習慣で血圧が上がりやすいのかをチェックできるため、効果的に改善することが可能となります。ポイントは、毎日・同じ時間・同じ場所で計測することが正確な指針となるということです。このため、ご自宅でこまめに血圧を計測してみてください。

生活習慣の改善

生活習慣の改善は、継続することが重要です。減塩・カロリーコントロールなどで肥満解消を図り、適正体重を維持すること、禁煙・禁酒・適度な運動・良質の睡眠・ストレス解消などに気を付けます。患者様の症状や状況によって、改善が必要となる内容が異なるため。必ず医師と相談しながら改善を図ってください。

降圧剤の服用

生活習慣を改善するだけでは血圧が下がらず、十分に効果が出ない場合は、降圧剤を服用して血圧を下げていきます。主に、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬・カルシウム拮抗薬・アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬・β遮断薬・利尿薬など多岐にわたりあるため、患者様に適した処方をきめ細かく行っております。なお、服薬と同時に生活習慣の改善は継続して行います。

減塩のすすめ

高血圧および合併する循環器疾患・腎疾患の患者さんは全国に約4300 万人いると推定されています。減塩対策は高血圧の予防・治療 において大変重要です。日本高血圧学会・日本高血圧協も、5 月 17 日を「高血圧の日」と制定し、活動を続けてきましたが、それに加えて毎月 17 日を「減塩の日」と定め、2017 年 4 月時点で、25 社の幅広い領域の食品からなる 156 製品を「減塩食品リスト」として公表しています。皆さんの日々の生活に取り入れながら、高血圧予防にお役立てください。

高血圧および合併する循環器疾患・腎疾患の患者さんは全国に約4300 万人いると推定されています。減塩対策は高血圧の予防・治療 において大変重要です。日本高血圧学会・日本高血圧協も、5 月 17 日を「高血圧の日」と制定し、活動を続けてきましたが、それに加えて毎月 17 日を「減塩の日」と定め、2017 年 4 月時点で、25 社の幅広い領域の食品からなる 156 製品を「減塩食品リスト」として公表しています。皆さんの日々の生活に取り入れながら、高血圧予防にお役立てください。

「24時間自由行動下血圧測定」をオススメします

高血圧を、もっと理解するために、知っておきたい高血圧の予備知識をご紹介します。 24時間自由行動下血圧測定(ABPM)とは、自動血圧計を体につけ、15〜30分ごとに血圧を測ったもので、この平均値が収縮期血圧130mmHg以上/拡張期血圧80mmHg以上の場合に高血圧として対処することになっています。 24時間自由行動下血圧測定(ABPM)をみると、ふだんの生活における血圧の日内変動が分かり、診察室血圧や家庭血圧をみるだけでは分かりにくい高血圧(白衣高血圧、早朝高血圧、夜間高血圧など)を見つけやすくなります。

高血圧を、もっと理解するために、知っておきたい高血圧の予備知識をご紹介します。 24時間自由行動下血圧測定(ABPM)とは、自動血圧計を体につけ、15〜30分ごとに血圧を測ったもので、この平均値が収縮期血圧130mmHg以上/拡張期血圧80mmHg以上の場合に高血圧として対処することになっています。 24時間自由行動下血圧測定(ABPM)をみると、ふだんの生活における血圧の日内変動が分かり、診察室血圧や家庭血圧をみるだけでは分かりにくい高血圧(白衣高血圧、早朝高血圧、夜間高血圧など)を見つけやすくなります。

当院ではCure APP 高血圧による治療を行っております。お気軽にご相談ください。

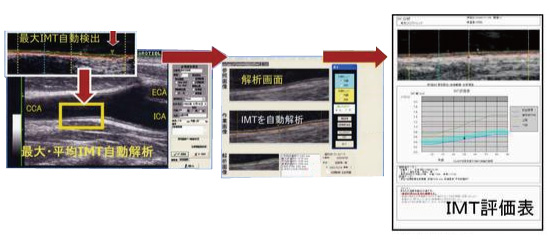

動脈硬化検査

脈波、エコー超音波のほか、メタボリックシンドローム検査の併用等、多角的な検査機器を使用することで動脈硬化性疾患(脳血管疾患・心疾患等)を予防・早期発見していくことができます。

さらに、動脈硬化そのものを測定する検査が重要視されてきています。現在の検査装置では、血圧の影響を受けないで血管固有の硬さを測定できる「大動脈を含む心臓から足音までの動脈の硬さを反映させる指標」CAVIを用いて血管の硬さだけでなく血管の詰まり具合も測定が可能です。

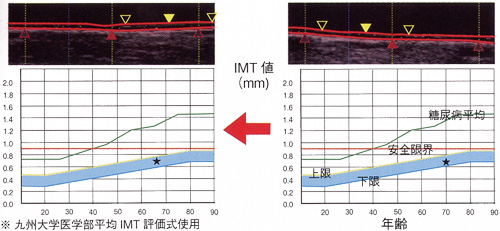

また、動脈硬化の重要な指標として頚動脈IMTの計測も重要。超音波のプローベ(深触子)を頸部(首)に当てて頚動脈の性状を調べる検査です。痛みもなく10分程度で検査が終了し結果もすぐ分かります。前回の診断結果と比較することで手軽に動脈硬化の進行状況が分かります。

血管を若返らせた実例

現在70歳になる患者さんの例をご紹介します。2006年1月、66歳のときに検査をしたところ、血管の硬さを示す数値CAVIが10.1と動脈硬化の疑いがありました。そこで生活習慣の改善と継続的に飲み薬を服用しつつ検査を続けたところ、2010年11月にCAVIは8.2とほぼ正常範囲まで下がりました。 同じ人に行ったIMT診断でも、2009年9月の診断では総頚動脈左前側面の厚みが0.72mmと依然として「やや高め」であった状態が、2010年11月には、0.70mmと「正常の範囲」、「血管年齢66歳」(実年齢70歳)と改善しています。 このように生活習慣の改善と治療によって血管を、若くて弾力性のある健康な状態に回復し保つことが不可能ではなくなっているのです。

動脈硬化についてのQ&A

動脈硬化とは何ですか?

動脈硬化は、血管の壁が変性し、硬くなる病気です。特に、大動脈や冠動脈などの中・大型の動脈に影響を及ぼします。血管壁の内膜にコレステロールや脂質が沈着し、炎症反応が起こることで、動脈壁が硬くなり、太さが狭まります。その結果、血流が悪くなり、心臓や脳などの器官に十分な酸素や栄養が届かず、さまざまな病気や症状が引き起こされます。例えば、心筋梗塞や脳梗塞、狭心症などが動脈硬化の代表的な合併症です。

動脈硬化の原因は何ですか?

動脈硬化の主な原因は、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)の蓄積、高血圧、糖尿病、喫煙、肥満、ストレス、加齢などです。これらのリスク因子が重なることで、動脈の内膜に炎症が起こり、動脈硬化が進行します。

動脈硬化の症状は何ですか?

動脈硬化の症状は、病気が進行するまで自覚症状がほとんどありません。しかし、動脈が狭窄し、血流が悪くなることで、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの症状が現れます。狭心症では、胸の痛みや息切れが起こり、心筋梗塞では、激しい胸痛や吐き気、発汗などが現れます。脳梗塞の場合は、片麻痺や言語障害、めまいなどが起こります。

動脈硬化はどのように診断されますか?

動脈硬化の診断は、主に医師の問診や身体検査、血液検査、心電図、エコー検査、動脈造影などの検査を行い、総合的に判断されます。リスク因子の有無や動脈の状態を評価し、動脈硬化の程度や合併症のリスクを把握します。

動脈硬化の治療法は何ですか?

動脈硬化の治療は、主にリスク因子の管理が重要です。食事療法や運動療法、禁煙、血圧・コレステロール・血糖のコントロールなどが行われます。薬物療法では、降圧薬、抗血小板薬、脂質低下薬などが使用されます。重度の動脈狭窄がある場合は、血管内治療(バルーンアンギオプラスティやステント留置)や外科手術(冠動脈バイパス手術や動脈内膜剥離術)が行われます。

動脈硬化の予防法は何ですか?

動脈硬化の予防には、健康的な生活習慣を維持することが重要です。バランスの良い食事、適度な運動、禁煙、アルコールの適量摂取、ストレスのコントロール、十分な睡眠、定期的な健康診断などが効果的です。

動脈硬化と遺伝は関係がありますか?

動脈硬化には遺伝的な要素が関与しているとされていますが、環境要因や生活習慣の影響がより大きいと考えられています。家族歴がある場合でも、健康的な生活習慣を心掛けることで、動脈硬化のリスクを軽減できます。

動脈硬化と糖尿病の関係は何ですか?

糖尿病は動脈硬化のリスク因子の一つであり、血糖値が高い状態が続くことで、動脈の内膜に糖代謝異常が引き起こされ、動脈硬化が進行します。また、糖尿病患者は心筋梗塞や脳梗塞などの合併症が起こりやすいため、血糖コントロールが重要です。

動脈硬化は逆転させることができますか?

動脈硬化は、リスク因子の管理や生活習慣の改善によって、進行を遅らせたり、症状を軽減することができます。また、一部の症例では、脂質低下薬(スタチン)の服用や食事療法などによって、動脈のコレステロール沈着物が縮小することが報告されていますが、完全に逆転させることは困難ですが、一定程度若変えることは可能です。

動脈硬化は年齢と共に進行しますか?

年齢と共に動脈硬化は進行しやすくなります。これは、加齢によって血管の弾力性が低下し、動脈壁が変性することや、リスク因子が蓄積しやすくなることが原因です。しかし、年齢だけでなく、生活習慣や遺伝的要素も動脈硬化の進行に影響を与えます。そのため、年齢に関係なく、健康的な生活習慣を維持することが重要です。

動脈硬化と喫煙の関係は何ですか?

喫煙は動脈硬化のリスク因子の一つです。タバコの煙に含まれるニコチンや一酸化炭素は、血管を収縮させ、血圧を上げる作用があります。また、喫煙により酸素の運搬能力が低下し、動脈の内膜に炎症や酸化ストレスが引き起こされ、動脈硬化が進行します。禁煙は動脈硬化の予防や治療にとって重要な要素です。

動脈硬化とストレスの関係は何ですか?

ストレスは、動脈硬化のリスク因子となることがあります。ストレスが長期間続くと、自律神経のバランスが崩れ、血圧が上がりやすくなります。また、ストレスによってコルチゾールやアドレナリンなどのホルモンが分泌され、脂質代謝が悪化することがあります。ストレス管理が動脈硬化予防に役立ちます。

動脈硬化は男性に多いですか?

動脈硬化は男性に多いとされていますが、女性も加齢や閉経後にリスクが増加します。ホルモンの影響や生活習慣の違いが性差に関与していると考えられています。男女ともに、健康的な生活習慣を心掛けることが動脈硬化予防に重要です。

動脈硬化は運動で改善できますか?

適度な運動は動脈硬化の予防や改善に効果的です。運動によって血流が改善され、血圧やコレステロール値が低下し、心臓や血管の機能が向上します。また、運動によって体重管理ができ、肥満による動脈硬化のリスクを軽減できます。運動療法は、適度な強度の有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)が推奨されますが、無理のない範囲で継続的に行うことが大切です。

動脈硬化と食事の関係は何ですか?

食事は動脈硬化のリスク因子を改善するために重要な役割を果たします。脂質の摂取量を適切にコントロールし、良質な脂質(オメガ3脂肪酸など)を選ぶことが望ましいです。また、食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養素が豊富な野菜や果物を積極的に摂取し、塩分や砂糖の摂取量を減らすことが効果的です。

動脈硬化とアルコールの関係は何ですか?

適量のアルコール摂取は、動脈硬化予防に良い影響を与えるとされています。特に赤ワインに含まれるポリフェノールは、抗酸化作用や血管内皮機能改善作用があるとされています。ただし、過剰なアルコール摂取は、肝機能障害や高血圧、肥満などのリスクを増加させるため、適量を守ることが重要です。

動脈硬化と高血圧の関係は何ですか?

高血圧は動脈硬化の重要なリスク因子です。血圧が高い状態が続くと、血管の内膜にダメージが与えられ、コレステロールや脂質が沈着しやすくなります。また、高血圧により血管壁が厚くなることで、動脈硬化が進行します。血圧管理が動脈硬化予防や治療に大変重要です。

動脈硬化とコレステロールの関係は何ですか?

コレステロールは動脈硬化のリスク因子であり、特に悪玉コレステロール(LDLコレステロール)が動脈の内膜に蓄積することで、動脈硬化が進行します。一方、善玉コレステロール(HDLコレステロール)は、悪玉コレステロールを肝臓に運び、体外に排出する働きがあり、動脈硬化予防に役立ちます。コレステロール値のバランスを保つことが、動脈硬化の予防や治療に重要です。

動脈硬化と睡眠の関係は何ですか?

睡眠は、動脈硬化のリスク因子を改善するために重要な役割を果たします。質の良い睡眠は、自律神経のバランスを整え、血圧やストレスホルモンの分泌を抑制します。また、睡眠時に成長ホルモンが分泌され、血管の修復や再生が促進されます。睡眠不足や睡眠障害が続くと、動脈硬化のリスクが高まるため、十分な睡眠を確保することが重要です。

動脈硬化と緑内障の関係は何ですか?

緑内障は眼圧が高くなることで視神経が障害を受ける病気であり、動脈硬化とは直接の関係はありません。ただし、動脈硬化が進行すると、眼の血流が低下し、緑内障のリスクが高まることが報告されています。動脈硬化の予防や管理が、緑内障のリスクを軽減する効果があると考えられます。

動脈硬化と脂質異常症の関係は何ですか?

脂質異常症は、血中のコレステロールや中性脂肪が異常に高い状態で、動脈硬化の重要なリスク因子です。脂質異常症があると、悪玉コレステロールが動脈壁に沈着しやすくなり、動脈硬化が進行します。脂質異常症の改善には、食事療法、運動療法、薬物療法(スタチンなどの脂質低下薬)が行われます。

脂肪酸と動脈硬化の関係は何ですか?

脂肪酸は、食事から摂取される脂質の主成分であり、動脈硬化のリスクに影響を与えます。脂肪酸は、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸に分類されます。飽和脂肪酸は、動脈硬化のリスクを高めることが知られており、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)の上昇を引き起こします。一方、一価不飽和脂肪酸や多価不飽和脂肪酸は、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を増加させ、悪玉コレステロールを減少させる効果があり、動脈硬化のリスクを低減します。

オメガ-3脂肪酸と動脈硬化の関係は何ですか?

オメガ-3脂肪酸は、多価不飽和脂肪酸の一種で、動脈硬化予防に有益な効果があります。オメガ-3脂肪酸は、EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)が代表的で、主に魚介類や魚油に豊富に含まれています。オメガ-3脂肪酸は、抗炎症作用や抗酸化作用があり、血管内皮機能を改善し、動脈硬化の進行を抑制するとされています。また、血中のトリグリセリド値を減少させる効果があり、脂質異常症の改善にも役立ちます。健康的な食生活の一環として、オメガ-3脂肪酸を含む食材を積極的に摂取することが推奨されています。

オメガ-6脂肪酸と動脈硬化の関係は何ですか?

オメガ-6脂肪酸は、多価不飽和脂肪酸の一種で、リノール酸が代表的です。オメガ-6脂肪酸は、植物油(大豆油、ひまわり油など)に多く含まれています。オメガ-6脂肪酸は、適度な摂取が動脈硬化予防に役立つことが示唆されていますが、摂取量が過多になると、炎症反応を引き起こし、逆に動脈硬化のリスクを高める可能性があります。オメガ-3脂肪酸とオメガ-6脂肪酸のバランスが重要であり、適切な比率で摂取することが、動脈硬化予防に効果的です。

トランス脂肪酸と動脈硬化の関係は何ですか?

トランス脂肪酸は、工業的に製造された部分水素化油に多く含まれており、マーガリンやショートニング、一部の加工食品に使用されています。トランス脂肪酸は、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を増加させ、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を減少させることが知られており、 動脈硬化のリスクを高める要因となります。さらに、トランス脂肪酸は、血管内皮機能の低下や炎症反応を引き起こすことが研究で示されており、動脈硬化の進行を促進する可能性があります。健康的な食生活のために、トランス脂肪酸の摂取を極力避けることが推奨されています。

MCT(中鎖脂肪酸)と動脈硬化の関係は何ですか?

MCT(Medium Chain Triglycerides)は、中鎖脂肪酸を含むトリグリセリドのことで、ココナッツオイルやパームカーネルオイルに含まれています。MCTは他の脂肪酸と比較して消化・吸収が早く、エネルギー源として速やかに利用されます。しかし、MCTの摂取が動脈硬化にどのような影響を及ぼすかについては、現時点では十分に明らかになっていません。一部の研究では、MCTが悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を増加させる可能性が示されていますが、他の研究では、この影響は小さいとされています。全体的な食生活のバランスとともに、MCTの摂取量も適切にコントロールすることが重要です。

監修

おきた内科クリニック

おきた内科クリニック

院長 沖田 英明

日本老年医学会 老年病専門医・日本内科学会 認定内科医・日本消化器内視鏡学会専門医・日本リウマチ財団 リウマチ登録医・日本糖尿病協会 療養指導医・認知症サポート医・広島県医師会認定かかりつけ医・日本抗加齢医学会 学会員・日本喘息学会 学会員