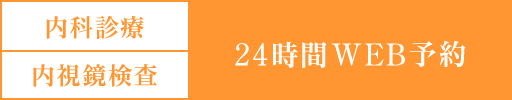

CLD(慢性肝臓病)についての拡大画像はこちら

脂肪肝とは?

脂肪肝は、肝細胞に中性脂肪が30%以上蓄積されている状態です。自覚症状は、ほとんどなく、健康診断などで指摘されて気が付くことがほとんどです。

脂肪肝は、肝細胞に中性脂肪が30%以上蓄積されている状態です。自覚症状は、ほとんどなく、健康診断などで指摘されて気が付くことがほとんどです。

日本人では、肥満体型ではなく痩せ型の方でも脂肪肝と診断される場合があります。見た目が痩せていても、暴飲暴食や運動不足など生活習慣の乱れによってとり過ぎた脂質や糖質が、体内で中性脂肪に変化して肝臓に溜まっていきます。食の欧米化によって、年々患者数が増加傾向にあります。

脂肪肝は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を合併している場合が多く、そのまま放置していると肝臓機能が低下したり肝炎・肝硬変といった深刻な疾患を発症するリスクが高くなります。

検査で脂肪肝が疑われる数値

脂肪肝は、血液検査や超音波エコーなどで診断します。

AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPは血液検査で肝機能を表す数値です。

基準値を超える量が検出された場合、いくつかの病気が疑われます。

※基準値の数値は、検査機関によって異なります。

※この表は横にスクロールできます。

| AST(GOT) | 基準値7~38IU/L | 基準値を超えると急性肝炎・劇症肝炎・慢性肝炎・アルコール性肝炎・脂肪肝・肝硬変・肝がんが疑われます |

|---|---|---|

| ALT(GPT) | 基準値4~44 IU/L | |

| γ-GTP | 男性 80 IU/L以下 女性 30 IU/L以下 |

基準値を超えると急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変・肝がん・アルコール性肝障害・非アルコール性脂肪性肝炎・薬剤性肝障害・胆道系疾患が疑われます |

脂肪肝の症状

脂肪肝は、初期には自覚症状がほとんどありません。肝臓は、他の臓器と比べて症状が現れにくく「沈黙の臓器」とも呼ばれ、脂肪が蓄積されても特に症状が無く進行していきます。

脂肪肝は、初期には自覚症状がほとんどありません。肝臓は、他の臓器と比べて症状が現れにくく「沈黙の臓器」とも呼ばれ、脂肪が蓄積されても特に症状が無く進行していきます。

脂肪肝から肝炎などを誘発すると肝硬変を引き起こします。脂肪肝によって血液循環が悪くなると、全身に酸素や栄養素を十分に届けられずに肥満や食欲低下、全身の倦怠感、右上腹部の痛み、足がむくむ、頭がぼーっとする等の症状が現れます。自覚症状が現れる頃にはかなり進行している状態なので、早めに医療機関を受診しましょう。

また、脂肪肝は生活習慣病やメタボリックシンドロームなどの合併症から動脈硬化を引き起こしやすくなります。進行すると、狭心症や心筋梗塞、心疾患などの重篤な疾患を患うリスクがあるので、早めに治療を行うことが大切です。

脂肪肝の原因

脂肪肝は、アルコールが原因の「アルコール性脂肪肝」とアルコール以外が原因の「非アルコール性脂肪肝」に大きく分けられます。

非アルコール性脂肪肝の原因の多くは、生活習慣の乱れや運動不足などが原因と考えられています。

アルコール

肝臓は、体内でアルコールを分解・解毒する作用があります。飲みすぎるとアルコールを解毒するときに肝細胞の中で脂肪の入れ替えができず、肝臓に中性脂肪が蓄積されていきます。

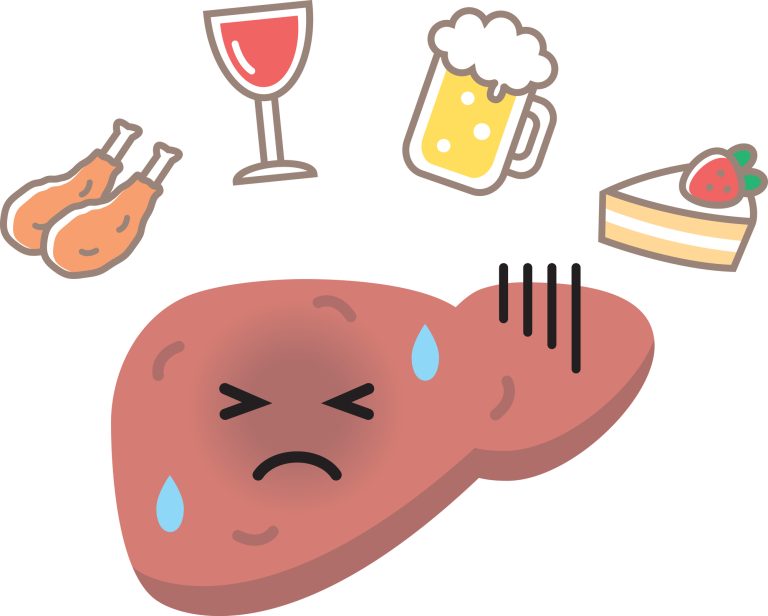

肝臓は、体内でアルコールを分解・解毒する作用があります。飲みすぎるとアルコールを解毒するときに肝細胞の中で脂肪の入れ替えができず、肝臓に中性脂肪が蓄積されていきます。 アルコールの目安量の拡大画像はこちら

アルコールの目安量の拡大画像はこちら

肥満

肥満症やメタボリックシンドロームの方は、体内でインスリンが正常に機能せず、脂肪がエネルギーに変換されず、肝臓にも脂肪が蓄積されるようになります。

肥満症やメタボリックシンドロームの方は、体内でインスリンが正常に機能せず、脂肪がエネルギーに変換されず、肝臓にも脂肪が蓄積されるようになります。

その他

無理に極端な食事制限などのダイエットを行うと、基礎代謝が低下して肝臓に脂肪が溜まりやすくなることがあります。(低栄養脂肪肝)

脂肪肝を放置していると

脂肪肝は、初期のころは自覚症状がほとんどありません。適切な処置をせずに、そのまま放置していると脂肪性肝炎や肝硬変、肝臓がんなどの肝疾患を発症する恐れがあるので注意が必要です。健康診断などの血液検査で、肝機能の数値が基準値を超えた場合は早めに医療機関を受診しましょう。

アルコール性脂肪肝:アルコール性脂肪肝炎(ASH)

アルコールの過剰摂取が原因で、脂肪肝になると次第に肝臓に炎症が広がっていきます。

これを「アルコール性脂肪肝炎(ASH: alcoholic steatohepatitis)」といいます。肝炎で肝細胞が破壊されると、肝硬変や肝がんなどの疾患を誘発するリスクが高くなります。

非アルコール性脂肪肝:非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

アルコール以外の食べ過ぎや運動不足などが原因で起こる脂肪肝によって、「非アルコール性脂肪肝炎(NASH: non-alcoholic steatohepatitis)」と呼ばれる肝炎になると、アルコール性脂肪肝炎と同様に肝硬変や肝がん等のリスクが高くなります。

脂肪肝の治療・改善

脂肪肝は、特に自覚症状が無く進行していくのでそのまま放置されてしまいがちです。ですが、進行すると肝炎や肝硬変、肝がんなどの肝疾患を引き起こす恐れがあるため、検査などで疑われた場合は早めに病院へご相談ください。

脂肪肝は、原因によって治療や対処が異なります。

食生活の改善

栄養バランスのいい食事を1日3食、また間食を控えるようにしましょう。

栄養バランスのいい食事を1日3食、また間食を控えるようにしましょう。

食べ過ぎによる脂質や糖質の摂り過ぎに注意してください。

主食1品、主菜1品、副菜2品を目標に

食事は、主食1品、主菜を魚・肉・卵・大豆製品などで1品、副菜を野菜・きのこ・海藻類で2品揃えることが理想とされています。

主食や主菜は、カロリーオーバーに気をつけながら、糖質・脂質を控えて良質なたんぱく質を摂ることを意識しましょう。

外食する際は、なるべく和食を選ぶと栄養バランスがいいのでお勧めです。

糖分、脂肪分の多いものは控えましょう

脂質・糖質は、肥満やメタボリックシンドロームの原因となります。普段、間食の習慣がある方は、過剰に脂質や糖質を摂取している可能性があるので注意が必要です。特に、甘いものには砂糖がたくさん含まれているので、甘いお菓子などはなるべく控えましょう。どうしても間食したい場合は、果物がお勧めです。果物にも果糖が含まれているので食べ過ぎないように気をつけましょう。

脂質・糖質は、肥満やメタボリックシンドロームの原因となります。普段、間食の習慣がある方は、過剰に脂質や糖質を摂取している可能性があるので注意が必要です。特に、甘いものには砂糖がたくさん含まれているので、甘いお菓子などはなるべく控えましょう。どうしても間食したい場合は、果物がお勧めです。果物にも果糖が含まれているので食べ過ぎないように気をつけましょう。

食物繊維やビタミン豊富な食品を選びましょう

野菜、きのこ、海藻などは栄養豊富な低エネルギー食品です。野菜は身体の調子を整え、急な血糖値の上昇を抑える働きがあります。その中でも、食物繊維が豊富な野菜は、腸からの糖質や脂質の吸収を抑える働きがあります。

野菜から食べ始めると、血糖値の上昇を抑えて食べ過ぎを予防する効果が期待できます。

飲酒を控えましょう

お酒を毎日飲まれている方は、肝臓に負担をかけているのでお酒を控えるようにしましょう。おつまみが高カロリーで過剰に脂質をとり過ぎている可能性もあります。食事を見直して栄養バランスのいい食生活を心がけましょう。

適度な運動

脂肪肝の改善には、1日30分のウォーキングによる有酸素運動がお勧めです。有酸素運動は、体内の脂肪をエネルギーに変換するため、運動量が増えると、内臓脂肪が減少して脂肪肝の改善に効果が期待できます。ウォーキングの他には、水泳やサイクリングなどの有酸素運動もおすすめです。

脂肪肝の改善には、1日30分のウォーキングによる有酸素運動がお勧めです。有酸素運動は、体内の脂肪をエネルギーに変換するため、運動量が増えると、内臓脂肪が減少して脂肪肝の改善に効果が期待できます。ウォーキングの他には、水泳やサイクリングなどの有酸素運動もおすすめです。

脂肪は、筋肉によって燃焼されます。軽い筋トレでインナーマッスルを鍛えることで、基礎代謝が上がって太りにくい体になり脂肪肝にも効果があります。

脂肪肝についてのQ&A

脂肪肝とは何ですか?

脂肪肝とは、肝臓の細胞に過剰に脂肪が蓄積した状態を指します。健康な肝臓は少量の脂肪を含むことがありますが、肝臓の重量の5%以上が脂肪になると脂肪肝と診断されます。脂肪肝はアルコールの過剰摂取や肥満、2型糖尿病などにより引き起こされます。多くの場合、初期段階では症状がなく、健康診断の血液検査等で初めて発見されることが多いです。

脂肪肝の主な症状は何ですか?

脂肪肝の初期段階では症状はほとんど現れません。しかし、病状が進行すると、上腹部の違和感、疲労感、全身のだるさなどを感じることがあります。肝臓の損傷が進行すると黄疸、腹水(お腹に水がたまる状態)、血液凝固異常などの症状が出ることもあります。これらの症状が出た場合、すぐに医療機関を受診する必要があります。

脂肪肝の原因は何ですか?

脂肪肝の最も一般的な原因は、アルコールの過剰摂取、肥満、高血糖(糖尿病)、高血脂症(コレステロールやトリグリセリドの異常上昇)です。これらの条件は、肝臓が脂肪を正常に代謝する能力を阻害し、結果として脂肪が肝細胞に蓄積します。また、遺伝的要素や一部の薬剤が脂肪肝のリスクを増加させることもあります。

脂肪肝の診断方法は何ですか?

脂肪肝は通常、肝機能を評価する血液検査、超音波(エコー)、CT、MRIなどの画像診断法によって診断されます。肝臓の脂肪蓄積は超音波などの画像診断で確認できます。また、肝臓酵素のレベルが通常より高い場合、これも脂肪肝の可能性を示す兆候となります。さらに進行した場合や、より正確な診断が必要な場合には、肝生検(肝臓の組織を採取して調べる方法)が行われることもあります。

脂肪肝の治療方法は何ですか?

脂肪肝の治療は、基本的にはその原因となる病状の管理とライフスタイルの改善により行われます。例えば、肥満が原因であれば、適切な食事と運動による体重の減少が推奨されます。また、糖尿病や高血脂症があれば、これらの状態を管理することも重要です。アルコールが原因の場合、アルコールの摂取を減らすか停止することが求められます。

脂肪肝は完治しますか?

脂肪肝は早期に対処すれば、しばしば改善または完全に回復することが可能です。肝臓は再生能力が高い臓器で、ダメージが進行していなければ健康な細胞に戻ることができます。しかし、それには原因となる状態の適切な管理と、健康的な生活習慣の維持が必要です。また、脂肪肝が肝炎、肝硬変、肝がんといった重度の肝疾患へ進行した場合、その回復は難しくなります。

脂肪肝と糖尿病の関係は何ですか?

脂肪肝と糖尿病は密接な相互関係があります。脂肪肝は、主に肥満やインスリン抵抗性が原因となり、肝臓に脂肪が蓄積します。インスリン抵抗性は、体の細胞がインスリンの効果に対して感受性を失い、血糖値の調節が困難になる状態です。この結果、血糖値が高くなり、2型糖尿病のリスクが増加します。

逆に、糖尿病は脂肪肝の進行を促進します。これは主に、糖尿病患者が肥満であることが多く、それにより肝臓に脂肪が蓄積しやすくなるためです。さらに、高血糖状態は肝臓の炎症反応を引き起こし、脂肪肝を慢性肝炎や肝硬変へと進行させる可能性があります。したがって、糖尿病と脂肪肝は互いに影響を及ぼし合う、重要な公衆衛生上の課題です。

脂肪肝の治療方法は何ですか?

脂肪肝の治療には、ライフスタイルの改善が主な対策となります。具体的には、飲酒量の制限、バランスの取れた食事、定期的な運動などがあります。これらは、肝臓の脂肪蓄積を減少させ、肝臓の健康を改善します。

また、肥満や糖尿病などの基礎疾患がある場合は、これらの疾患の適切な管理も重要です。例えば、糖尿病の場合は血糖値をコントロールすることが求められます。医師の指導のもと、個々の状況に適した治療法を選択することが大切です。

適切な飲食は脂肪肝にどのように影響しますか?

飲食は脂肪肝の発症や進行に大きな影響を及ぼします。特に、高カロリー、高脂肪、高糖質の食事は肝臓に脂肪が蓄積する原因となります。これは、摂取したカロリーがエネルギーとして使用されず、脂肪として体内に保存されるためです。

一方で、バランスの取れた食事は肝臓の健康を維持し、脂肪肝のリスクを低減します。具体的には、魚や肉などの良質なタンパク質、果物や野菜などの食物繊維、オリーブオイルや魚油などの健康的な脂肪を適度に摂取することが推奨されます。また、アルコールの過度な摂取は肝臓にダメージを与えるため、摂取量の管理も重要です。

脂肪肝から肝硬変や肝臓がんに進行する可能性はありますか?

脂肪肝は長期間放置されると、肝臓の炎症や線維化を引き起こし、最終的には肝硬変や肝臓がんへと進行する可能性があります。このプロセスは非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)とも呼ばれ、肝臓の細胞が繰り返しダメージを受けて修復される過程で、肝臓組織が硬く変質し、正常な機能を失う状態を指します。

また、肝硬変や肝臓がんのリスクは、肝臓に脂肪が蓄積するだけでなく、それに伴う慢性的な炎症反応や酸化ストレス、細胞間通信の異常などによっても高まります。これらは肝細胞の変性や増殖異常を引き起こし、結果として肝硬変や肝臓がんの発症につながります。そのため、早期の診断と適切な管理が重要です。

脂肪肝になるとどのような健康リスクが高まるのですか?

脂肪肝は肝臓の健康だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼします。脂肪肝が存在すると、心血管疾患のリスクが高まると広く認識されています。これは、脂肪肝がしばしば肥満、高血圧、高血糖、高血脂症といったメタボリックシンドロームの症状と共に現れるためです。これらの状態は、動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中のリスクを増加させます。

さらに、脂肪肝は2型糖尿病の発症リスクも高めます。肝臓に脂肪が蓄積すると、インスリンの作用が阻害され、血糖値のコントロールが難しくなるからです。したがって、脂肪肝の診断と管理は、これらの疾患の予防と早期発見にも寄与します。

脂肪肝は遺伝しますか?

脂肪肝自体は直接的に遺伝するわけではありませんが、脂肪肝を引き起こす可能性のあるいくつかの要素、例えば肥満やインスリン抵抗性の傾向は、遺伝的要素を持つことが知られています。したがって、親が脂肪肝である場合、子供が脂肪肝になるリスクは一般的に高くなります。

それでも、遺伝的な傾向は必ずしも脂肪肝になるとは限らず、生活習慣が大きな役割を果たします。つまり、健康的な飲食習慣を維持し、定期的な運動を行い、適切な体重を保つことで、脂肪肝の発症を予防することが可能です。

アルコールは脂肪肝にどのように影響しますか?

アルコールの過度な摂取は肝臓に有害で、アルコール性脂肪肝症を引き起こします。アルコールは肝臓で分解され、その過程で発生する物質が肝細胞にダメージを与え、炎症や脂肪の蓄積を引き起こします。アルコール性脂肪肝症が進行すると、肝臓の線維化や肝硬変、肝臓がんに繋がる可能性があります。

適度な運動は脂肪肝にどのように影響しますか?

適度な運動は体重管理に有効で、肥満による脂肪肝のリスクを減らします。運動はカロリーを燃焼させ、脂肪の蓄積を防ぎます。また、運動はインスリンの感受性を改善し、血糖値を安定させる効果があります。これは、脂肪肝の進行を防ぎ、関連する代謝疾患のリスクを減らす役割を果たします。

脂肪肝は子供にも影響しますか?

肥満の増加に伴い、子供たちの間で脂肪肝の発症が増えています。肥満の子供は、肥満でない子供よりも脂肪肝になるリスクが高いです。これは、食事の乱れや運動不足、また遺伝的な要素などが関連しています。そのため、子供の健康な飲食習慣と適度な運動は、脂肪肝の予防に非常に重要です。

監修

おきた内科クリニック

おきた内科クリニック

院長 沖田 英明

日本老年医学会 老年病専門医・日本内科学会 認定内科医・日本消化器内視鏡学会専門医・日本リウマチ財団 リウマチ登録医・日本糖尿病協会 療養指導医・認知症サポート医・広島県医師会認定かかりつけ医・日本抗加齢医学会 学会員・日本喘息学会 学会員