内視鏡スコープの先端にあるカメラで、食道・胃・十二指腸などの上部消化管粘膜を直接観察できます。経口と経鼻いずれかからスコープを挿入します。検査の途中でポリープや腫瘍など異常が見つかった場合は、組織採取して病理検査をすることができます。ピロリ菌感染や胃がんなど幅広い疾患を早期に発見することが可能です。アニサキス症の場合は、内視鏡でアニサキスを摘出することで、速やかに激痛を緩和することができます。また、潰瘍による出血がある場合は、止血処置もできます。

内視鏡スコープの先端にあるカメラで、食道・胃・十二指腸などの上部消化管粘膜を直接観察できます。経口と経鼻いずれかからスコープを挿入します。検査の途中でポリープや腫瘍など異常が見つかった場合は、組織採取して病理検査をすることができます。ピロリ菌感染や胃がんなど幅広い疾患を早期に発見することが可能です。アニサキス症の場合は、内視鏡でアニサキスを摘出することで、速やかに激痛を緩和することができます。また、潰瘍による出血がある場合は、止血処置もできます。

胃カメラ検査は、粘膜の色や性状から多くの情報を得られるため、がんの早期発見に非常に有効です。

当日の胃カメラ検査も対応しております

今日、すぐに診てもらいたい」に応えます 。

「最近、胃の痛みが気になるけれど…」

「忙しくて予約する時間がなかった」

そんな方のために、当院では胃カメラ検査の当日受け入れを実施しています。

当日対応の流れと注意事項

- お電話またはWEBからお問合せください

- 空き状況をご案内します。

- 来院・診察(簡単な問診あり)

→医師が体調を確認し、検査の安全性を確認します。 - 胃カメラ検査実施

→経口または経鼻内視鏡をご選択いただけます。 - 検査結果の説明(当日説明も可能)

※水分(お水・お茶)は少量であれば可です。

※服用中のお薬について 血液をサラサラにする薬などをお飲みの方は、事前に医師へご相談ください。

状況により当日の検査ができない場合もあります 発熱や体調不良がある場合、また予約状況によりお待たせする可能性があります。

当院の胃カメラ検査の特徴

特徴1 経験豊富な内視鏡専門医による胃カメラ検査

当院の胃カメラ検査は、高い技術と豊富な経験のある消化器内視鏡専門医が行っております。精度の高い検査によって、胃カメラ検査における患者さんの苦痛を軽減し、疾患の早期発見と正確な診断が可能になります。

当院の胃カメラ検査は、高い技術と豊富な経験のある消化器内視鏡専門医が行っております。精度の高い検査によって、胃カメラ検査における患者さんの苦痛を軽減し、疾患の早期発見と正確な診断が可能になります。

特徴2 最新の内視鏡システム AI内視鏡導入

当院の胃カメラ検査では、AIメディカルサ-ビス社の最新のAI内視鏡システムを導入しております。

当院の胃カメラ検査では、AIメディカルサ-ビス社の最新のAI内視鏡システムを導入しております。

model-G2へバージョンアップ

AIによるアシスト、NBIという特殊光によって微細な病変を発見できます。

特徴3 カスタマイズ内視鏡

当院の胃カメラ検査では、経口内視鏡検査と経鼻内視鏡検査があります。最新の内視鏡システム導入によって、いずれも検査も優れた画質が得られ、精緻な観察が可能です。患者様のご希望の方法をお選び頂けます。ただし、鼻の疾患があったり、鼻腔が狭かったりする場合は、経口内視鏡検査をお勧めしております。当院の経口内視鏡検査は、極細のスコープで繊細な操作が可能なので、苦痛が伴う刺激を最小限に抑えることができます。従来の胃カメラ検査が苦手な方も、麻酔や鎮静剤を用いながら苦痛を軽減させながら楽に受けて頂くことができます。鎮静剤を使うことで、ウトウトと眠ったようなリラックス状態で検査することが可能です。なるべく患者様のご要望やご希望に沿いながら検査を進めております。気になることや不安なことがありましたら、お気軽に当院までご相談ください。

当院の胃カメラ検査では、経口内視鏡検査と経鼻内視鏡検査があります。最新の内視鏡システム導入によって、いずれも検査も優れた画質が得られ、精緻な観察が可能です。患者様のご希望の方法をお選び頂けます。ただし、鼻の疾患があったり、鼻腔が狭かったりする場合は、経口内視鏡検査をお勧めしております。当院の経口内視鏡検査は、極細のスコープで繊細な操作が可能なので、苦痛が伴う刺激を最小限に抑えることができます。従来の胃カメラ検査が苦手な方も、麻酔や鎮静剤を用いながら苦痛を軽減させながら楽に受けて頂くことができます。鎮静剤を使うことで、ウトウトと眠ったようなリラックス状態で検査することが可能です。なるべく患者様のご要望やご希望に沿いながら検査を進めております。気になることや不安なことがありましたら、お気軽に当院までご相談ください。

胃カメラ検査のカスタマイズをお勧めする方

- 麻酔量を最小限に抑えたい

- 検査中も医師と会話していたい

- 嘔吐感が苦手な方

- 歯磨きをするだけでオエッとなるため不安

- 検査の後、車の運転を予定している

- 検査中も一緒に画像を見たい

- 院内で過ごす時間を短くしたい

- 胃カメラ検査が苦手な方

- 胃カメラスコープに不安がある

- 鎮静剤を使ってリラックスしながら検査したい

鎮静剤で眠ったままの検査が可能

当院では、鎮静剤を用いた検査によって、眠ったままの状態でリラックスして検査を受けることが可能です。ご希望の方には、鎮静剤を使った検査を行っております。

当院では、鎮静剤を用いた検査によって、眠ったままの状態でリラックスして検査を受けることが可能です。ご希望の方には、鎮静剤を使った検査を行っております。

さらに、極細の内視鏡スコープを使うことで、胃カメラ検査における苦痛や不快感を大幅に軽減できます。検査所要時間が短く、スムーズに進むのが大きな特徴です。

特徴4 リカバリースペース完備

検査が終了した後は、鎮静剤が覚醒するまでリカバリースペースにて、ゆっくりとお休み頂けます。安心できる空間でリラックスしてお過ごしください。

検査が終了した後は、鎮静剤が覚醒するまでリカバリースペースにて、ゆっくりとお休み頂けます。安心できる空間でリラックスしてお過ごしください。

特徴5 土曜日の検査に対応

当院では、土曜日の検査に対応しております。平日、お仕事などで忙しくて検査ができない方も、胃カメラ検査を受けて頂けます。

胃カメラ検査で分かる疾患

胃カメラ検査で分かる疾患は、以下の通りです。

- 胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍

- 胃ポリープ・十二指腸ポリープ

- 胃がん・食道がん・十二指腸がん

- 機能性ディスペプシア

- 逆流性食道炎

- 食道裂孔ヘルニア

- 胃アニサキス症の診断と治療

- ピロリ菌感染の有無 など

胃カメラ検査では、食道・胃・十二指腸粘膜を直接観察できます。色や性状の変化によって、粘膜状態を精緻に調べることができます。特に、胃もたれや胸やけ・胃痛などの症状は、食道・胃・十二指腸のいずれの疾患にも共通して現れます。また、激しい胃痛は食べ過ぎただけでも起こりますが、胃がんが進行した状態でも症状がないことも多く、症状の強さと重篤度が比例していないことも度々あります。

胃カメラ検査では、食道・胃・十二指腸粘膜を直接観察できます。色や性状の変化によって、粘膜状態を精緻に調べることができます。特に、胃もたれや胸やけ・胃痛などの症状は、食道・胃・十二指腸のいずれの疾患にも共通して現れます。また、激しい胃痛は食べ過ぎただけでも起こりますが、胃がんが進行した状態でも症状がないことも多く、症状の強さと重篤度が比例していないことも度々あります。

胃カメラ検査では、途中異常が見つかった場合は、組織採取を行って病理検査をすることで確定診断が可能となります。疾患の早期発見のためにも、慢性的な症状や気になる症状がある場合は、胃カメラ検査を受けることをお勧めしております。

特に、ご家族に胃がん罹患者がいる、ピロリ菌感染リスクのある方は、一度胃カメラ検査を受けることをお勧めしております。当院では、ピロリ菌除菌治療も実施しております。気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

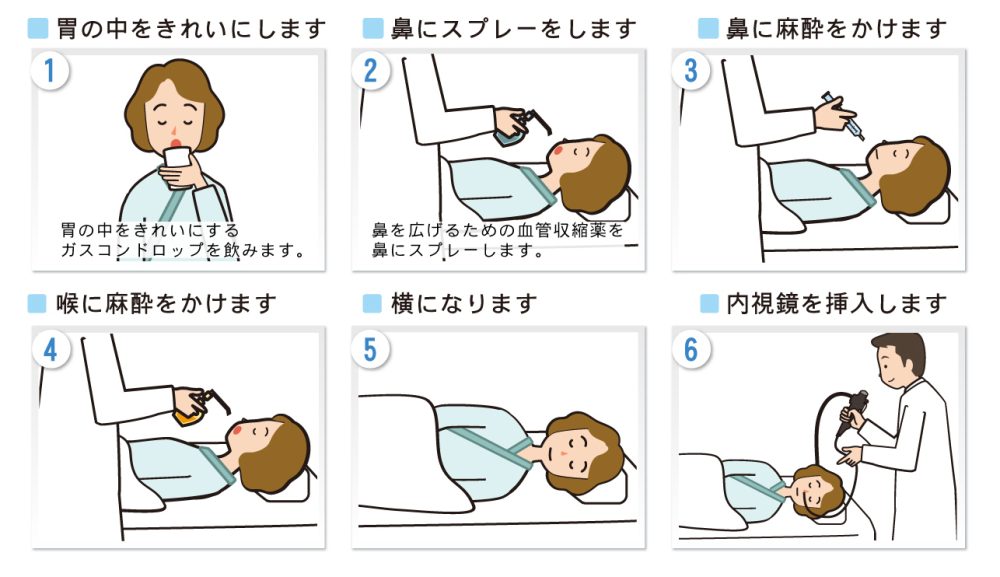

胃カメラ検査の流れ

1診察

まず問診を行います。胃カメラ検査の前日や当日の朝の注意点などをご説明します。食事や服薬など、検査前日から気を付けることがいくつかあります。問診を行った後に、胃カメラ検査の予約をしてください。なお、当日検査のご希望の方は、検査における食事や服薬の条件を確認した上で、ご相談ください。

まず問診を行います。胃カメラ検査の前日や当日の朝の注意点などをご説明します。食事や服薬など、検査前日から気を付けることがいくつかあります。問診を行った後に、胃カメラ検査の予約をしてください。なお、当日検査のご希望の方は、検査における食事や服薬の条件を確認した上で、ご相談ください。

2検査前日

検査を午前中に受ける場合は、前日の夕食は20時までにお取りください。20時以降は絶食を心がけてください。水分は、お水や薄いお茶など糖分のない透明な飲み物で摂取してください。

検査を午前中に受ける場合は、前日の夕食は20時までにお取りください。20時以降は絶食を心がけてください。水分は、お水や薄いお茶など糖分のない透明な飲み物で摂取してください。

3検査当日

検査開始15分前にはご来院ください。また、鎮静剤を用いた検査をご希望の方は、来院時の車やバイク・自転車の運転はお控えください。以下の手順で検査の前処置を行います。

検査開始15分前にはご来院ください。また、鎮静剤を用いた検査をご希望の方は、来院時の車やバイク・自転車の運転はお控えください。以下の手順で検査の前処置を行います。

4ご来院

検査開始30分前にはご来院ください。また、鎮静剤を用いた検査をご希望の方は、来院時の車やバイク・自転車の運転はお控えください。以下の手順で検査の前処置を行います。

- 問診

- 経鼻か経口をお選びください

- 経口胃カメラ検査で鎮静剤をご希望の方は、点滴を行います

- 鼻または喉の麻酔・胃の泡を消す内服薬などの前処置を行います

5検査

検査にかかる所要時間は、約5~10分ほどです。検査途中で組織採取を行う場合は、もう少しかかります。

検査にかかる所要時間は、約5~10分ほどです。検査途中で組織採取を行う場合は、もう少しかかります。

6検査終了

鎮静剤を使った場合は、検査終了後リカバリースペースへ移動し、30分ほどリラックスした状態でお休み頂きます。

鎮静剤を使った場合は、検査終了後リカバリースペースへ移動し、30分ほどリラックスした状態でお休み頂きます。

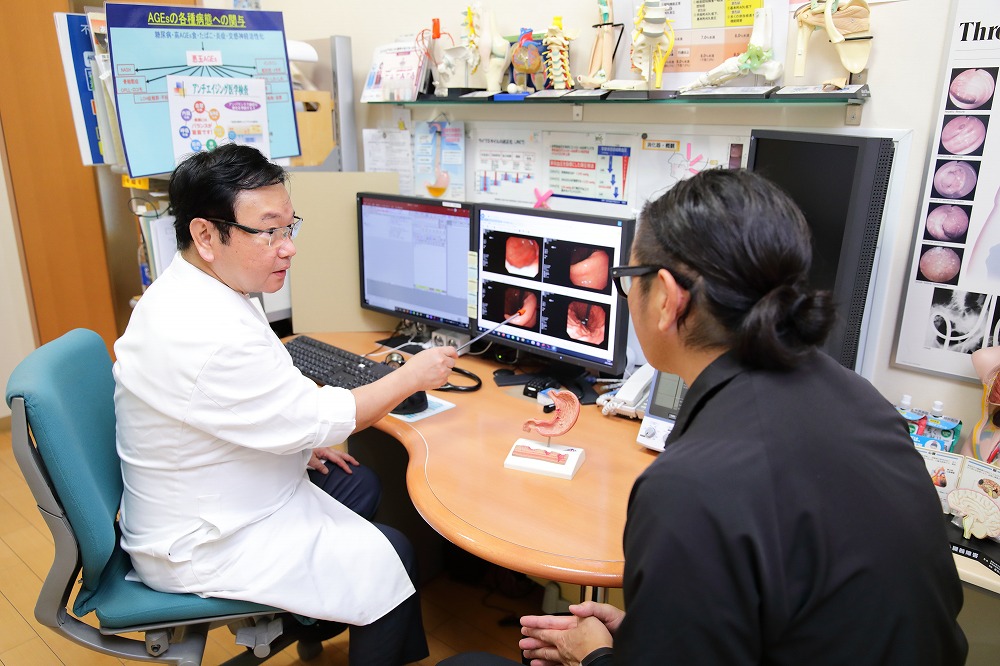

7結果説明

検査終了後は、医師による検査結果を説明しております。検査画像を一緒に見ながら、分かりやすい説明を心がけております。鎮静剤を使わない検査の場合は、検査後すぐに説明をしてご帰宅頂きます。鎮静剤を用いた場合は、検査終了後お休み頂き覚醒してから、結果を説明しております。検査途中で組織採取した場合や、ピロリ菌感染検査を行った場合は、結果が出るまでに10日ほどかかります。またその頃に来院頂き、ご説明させて頂きます。検査の結果説明において、不明な点や気になる点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

検査終了後は、医師による検査結果を説明しております。検査画像を一緒に見ながら、分かりやすい説明を心がけております。鎮静剤を使わない検査の場合は、検査後すぐに説明をしてご帰宅頂きます。鎮静剤を用いた場合は、検査終了後お休み頂き覚醒してから、結果を説明しております。検査途中で組織採取した場合や、ピロリ菌感染検査を行った場合は、結果が出るまでに10日ほどかかります。またその頃に来院頂き、ご説明させて頂きます。検査の結果説明において、不明な点や気になる点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

8ご帰宅後

検査が終了して1時間後から飲食が可能です。最初の1口は、むせないか気を付けながら飲み込みましょう。少量の水と一緒に飲むなど、工夫してください。なお、検査途中で組織採取した場合は、検査翌日まで飲酒や激しい運動はお控えください。

検査が終了して1時間後から飲食が可能です。最初の1口は、むせないか気を付けながら飲み込みましょう。少量の水と一緒に飲むなど、工夫してください。なお、検査途中で組織採取した場合は、検査翌日まで飲酒や激しい運動はお控えください。

胃カメラ検査の費用

※この表は横にスクロールできます。

| 検査内容 | 1割負担 | 3割負担 |

|---|---|---|

| 胃カメラ検査のみ | 2,000円程度 | 6,000円程度 |

| 胃カメラ検査+病理検査 | 3,000円程度 | 9,000~12,000円程度 |

よくある質問

胃カメラ検査では保険適応となりますか?

基本的に、胃カメラ検査は保険が適用されます。ただし、医師が胃カメラ検査の必要性はないと判断した上で、患者様の希望により胃カメラ検査を実施した場合、保険は適応されません。

胃カメラ検査の費用はいくらですか?

上記に記載している料金表をご確認下さい。

胃カメラ検査に掛かる時間はどれくらいですか?

大きな問題が無ければ、基本的には5~10分で終了します。

受診当日に胃カメラ検査を受けることはできますか?

胃アニサキス症疑いなど、医師が緊急性が高いと判断すれば、検査を行うことは可能です。

麻酔の使用は可能ですか?

当院ではご希望される患者様に鎮静剤を使用して検査を行っております。

経口と経鼻ではどちらの検査が楽ですか?

経鼻内視鏡を受けた患者さんの7割の方は経鼻が楽だと仰り、残りの3割の方は経口の方が楽だと仰られております。鼻炎や蓄膿症をお持ちの方は、経鼻での内視鏡検査が苦しい場合があります。

胃カメラ、胃内視鏡検査とは何ですか?

胃カメラ、または胃内視鏡検査は、主に胃や十二指腸の内部を調べる医学的検査です。検査では、内視鏡と呼ばれる柔軟なカメラ付きのチューブを使って、消化器官の内部を観察し、病変や異常を見つけることができます。

胃内視鏡検査の目的は何ですか?

胃内視鏡検査の主な目的は、胃や十二指腸の病変、炎症、出血、潰瘍、ポリープ、腫瘍などの異常を診断することです。また、検査中に組織サンプルを採取し、病理検査を行うことで、正確な診断や治療の選択が可能になります。

胃内視鏡検査の前にどのような準備が必要ですか?

検査の前に、患者は一般的に以下のような準備を行う必要があります。

- 空腹状態で検査を受けるため、検査の前日の夕食後は絶食が求められます。

- 検査の2時間前までには水分摂取も控えることが望ましいです。

- 検査前に、アレルギーや服用中の薬、健康状態について医師に伝えます。

- 必要に応じて、鎮静剤や局所麻酔を使用することがあります。その場合、検査後の運転や機械操作は避けるべきです。

胃内視鏡検査は痛いですか?

胃内視鏡検査は一般的に不快感があることが多いですが、痛みはほとんどありません。検査時に喉に違和感や gag reflex(ゲップ)が起こることがありますが、鎮静剤や局所麻酔を使用することで、不快感を軽減することができます。

胃内視鏡検査後、何を注意すべきですか?

胃内視鏡検査後に注意すべきことは以下の通りです。

- 鎮静剤や局所麻酔が使用された場合、検査後数時間は運転や機械操作を避けてください。

- 軽い食事から始め、検査後数時間はアルコールや刺激物を避けてください。

- 検査後に喉の違和感、腹痛、吐血、黒い便などの症状が現れた場合は、直ちに医師に連絡してください。

胃内視鏡検査のリスクはありますか?

胃内視鏡検査は比較的安全な検査ですが、まれに以下のようなリスクがあります。

- 感染: 内視鏡の滅菌不備により感染が起こる可能性があります。

- 出血: 生検やポリープの除去などの処置を行った際に、出血が起こることがあります。

- 穿孔: 消化管に穴が開くことが非常に稀にありますが、その場合は緊急手術が必要となることがあります。

胃内視鏡検査の結果はいつ分かりますか?

胃内視鏡検査の結果は、検査後すぐに基本的な所見が報告されます。ただし、生検サンプルを検査した病理診断結果については、数日から1週間程度かかることがあります。

胃カメラ、胃内視鏡検査以外にも胃の検査方法はありますか?

胃カメラ、胃内視鏡検査以外にもいくつかの胃の検査方法があります。主な方法は以下の通りです。

- バリウム検査: バリウムという特殊な造影剤を飲んで、X線で胃の内部構造を撮影する方法です。主に胃の形や動きを調べるのに用いられます。

- 胃腸透視検査: バリウム検査と同様に、バリウムを飲んで胃の動きをリアルタイムで観察する方法です。消化管の運動機能や狭窄などの問題を評価できます。

- CTスキャン: X線を使って胃や周辺組織の断層画像を撮影する方法です。胃の大きな異常や腫瘍、周囲の臓器への浸潤などを評価できます。

- MRIスキャン: 磁気共鳴画像法で胃や周辺組織の詳細な画像を撮影する方法です。CTスキャンと同様に、胃の異常や腫瘍、周囲の臓器への浸潤などを評価できます。

- 胃酸分泌機能検査: 胃酸の分泌量やpHを測定し、胃酸分泌機能の異常を調べる方法です。

- ウレア呼気試験: ヘリコバクター・ピロリ菌の感染を調べる方法です。患者がウレアを含む特別な飲料を飲み、その後に呼気を測定して感染の有無を判断します。

これらの検査方法は、胃内視鏡検査と併用されることが多く、症状や疑われる病気に応じて適切な検査方法が選択されます。検査方法については、医師と相談して決定してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査はどのくらいの時間がかかりますか?

胃カメラ、胃内視鏡検査は通常、15分から30分程度で終わります。ただし、検査内容や治療が必要な場合、検査時間が長くなることがあります。

胃カメラ、胃内視鏡検査の頻度はどのくらいですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査の頻度は、患者の年齢、リスク要因、過去の検査結果や症状などによって異なります。通常、無症状の成人は数年に1回の検診が推奨されますが、医師の判断により頻度が異なることがあります。

高齢者でも胃カメラ、胃内視鏡検査は受けられますか?

高齢者でも胃カメラ、胃内視鏡検査は受けられます。ただし、高齢者は慢性疾患や薬物の影響があるため、検査前に十分な評価や対策が必要です。具体的なリスクや対策については、医師と相談してください。

小児でも胃カメラ、胃内視鏡検査は受けられますか?

小児でも胃カメラ、胃内視鏡検査は受けられます。ただし、検査には十分な協力が必要であるため、小児には鎮静剤や全身麻酔が使用されることがあります。具体的なリスクや対策については、小児科医と相談してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査の結果は、どのように解釈されますか?

胃カメラ、胃内視鏡検査の結果は、内視鏡で得られた画像と生検サンプルの病理検査結果をもとに解釈されます。通常、以下のような所見が報告されます。

- 正常所見(続き): 異常が認められない場合、正常所見と判断されます。

- 炎症: 胃粘膜の赤みや腫れなどの炎症所見がある場合、胃炎や胃潰瘍などの病気が疑われます。

- ポリープ: 胃粘膜から突出した小さな腫瘤が見つかった場合、ポリープと診断されます。悪性変化の可能性もあるため、生検や除去が行われることがあります。

- 腫瘍: 胃の壁が盛り上がっている部分や、表面が不規則な場所が見つかった場合、腫瘍(良性または悪性)が疑われます。生検を行い、病理検査で確定診断がされます。

- ヘリコバクター・ピロリ菌感染: 胃粘膜に特徴的な所見があり、ヘリコバクター・ピロリ菌感染が疑われる場合、追加検査(生検や呼気試験)が行われます。

胃カメラ、胃内視鏡検査は妊娠中に受けられますか?

妊娠中は、胃カメラ、胃内視鏡検査を避けることが推奨されます。緊急を要する場合や、他の検査方法で十分な情報が得られない場合には、検査が行われることがあります。妊娠中に胃カメラ、胃内視鏡検査が必要な場合は、医師と相談し、リスクと利益を十分に検討して決定してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査で見つかった病気に対する治療法は何ですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査で見つかった病気に対する治療法は、病気の種類や病期によって異なります。以下は一般的な治療法の例です。

- 胃炎や胃潰瘍(続き): 抗酸薬、鎮痛薬、抗菌薬(ヘリコバクター・ピロリ菌感染が原因の場合)などの薬物療法が行われます。また、食事や生活習慣の改善が推奨されます。

- ポリープ: 小さなポリープは経過観察が行われることがありますが、大きなポリープや悪性変化が疑われる場合は、内視鏡的ポリープ切除術(EPD)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)といった内視鏡手術が行われます。

- 胃がん: 胃がんの治療は、病期や腫瘍の性質によって異なります。手術(胃切除術)、化学療法、放射線療法、分子標的治療などの治療法が組み合わされることがあります。

- ヘリコバクター・ピロリ菌感染: 抗菌薬を含む複数の薬剤を組み合わせたトリプルセラピーが一般的に行われます。治療後に再感染を防ぐために、食事や生活習慣の改善が推奨されます。

- 逆流性食道炎: 食道に逆流する胃酸を抑える抗酸薬や、食道の括約筋を強化する薬が処方されます。また、食事や生活習慣の改善、体重管理が推奨されます。重症の場合は、内視鏡的治療や外科手術が行われることがあります。

治療法については、医師と相談し、適切な治療プランを決定してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査後、どのような経過観察やフォローアップが必要ですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査後の経過観察やフォローアップは、検査結果や治療内容によって異なります。以下は一般的な経過観察やフォローアップの例です。

- 正常所見: 定期的な健康診断や胃カメラ検査が推奨されます。特にリスク因子を持っている場合は、医師と相談して適切な検査間隔を決定してください。

- 炎症や潰瘍: 薬物治療が始まった後、症状の改善や悪化を医師に報告することが重要です。治療が終わった後も、定期的に内視鏡検査や追加検査が必要になることがあります。

- ポリープ: 内視鏡的切除術が行われた場合、定期的な内視鏡検査で再発や新たなポリープの発生をチェックすることが重要です。医師と相談して適切な検査間隔を決定してください。

- 胃がん: 治療後、定期的なフォローアップが必要です。内視鏡検査、CTスキャン、血液検査などが行われ、再発や転移を早期に検出することが目的です。

- ヘリコバクター・ピロリ菌感染: 抗菌薬治療が終わった後、感染が完全に治ったかどうかを確認するために追加検査(呼気試験や便検査)が行われます。

フォローアップについては、医師と相談し、適切な計画を立ててください。また、症状の変化や不安がある場合は、遠慮なく医師に相談してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査はどのような症状があると受けるべきですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査を受けるべき症状は以下のようなものですが、必ずしもこれらの症状があるからといって内視鏡検査が必要なわけではありません。症状がある場合は、まず医師に相談してください。

- 消化器症状: 胸焼け、吐き気、嘔吐、食後の腹痛、胃痛など。

- 消化不良: 食事量が減少し、体重が減るなど。

- 喉の違和感や嚥下困難。

- 消化器出血: 吐血、黒い便(メレナ)。

- 貧血。

胃カメラ、胃内視鏡検査の代替方法はありますか?

胃カメラ、胃内視鏡検査の代替方法として、バリウム飲料を使用した上部消化管造影検査や、カプセル内視鏡検査があります。しかし、これらの検査は胃カメラ検査ほど詳細な情報を提供できないことがありますし、生検を行うことができません。検査方法については、医師と相談してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査の費用はどれくらいですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査の費用は、国や医療機関によって異なります。一般的には、保険適用時には数千円から1万円程度が目安です。保険が適用されない場合や、追加治療が必要な場合は費用が高くなることがあります。具体的な費用については、受診する医療機関に問い合わせてください。

胃カメラ、胃内視鏡検査後、すぐに食事を摂っても大丈夫ですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査後、麻酔が完全に切れるまでの数時間は、飲食を控えることが推奨されます。嚥下時に誤嚥(食物が気管に入ること)のリスクがあるためです。麻酔が切れた後は、医師の指示に従って軽い食事から始めることができます。

胃カメラ、胃内視鏡検査の前日に飲酒しても大丈夫ですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査の前日には、飲酒を控えることが推奨されます。アルコールは胃粘膜に刺激を与えるため、検査の精度が低下することがあります。また、検査前の麻酔にも影響を与える可能性があります。

胃カメラ、胃内視鏡検査の結果はいつ分かりますか?

胃カメラ、胃内視鏡検査の結果は、検査直後に医師から説明を受けることができることが多いです。ただし、生検が必要な場合や、追加検査が必要な場合は、数日から数週間かかることがあります。

胃カメラ、胃内視鏡検査は何歳から受けられますか?

胃カメラ、胃内視鏡検査は、小児科領域でも行われることがありますが、年齢によっては検査の方法や麻酔の使用が異なることがあります。年齢に関係なく、症状がある場合はまず医師に相談してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査で見逃される病気はありますか?

胃カメラ、胃内視鏡検査は非常に詳細な情報を提供できる検査方法ですが、見逃される病気もあります。例えば、胃壁の深部にある病変や、消化管全体を観察できないため、小腸や大腸の病気は見逃される可能性があります。また、非常に小さい病変や初期の病変は見つけにくいことがあります。検査結果に不安がある場合は、医師と相談してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査中に痛みを感じることはありますか?

患者さんの感じ方に個人差があります。検査中に喉に違和感や圧迫感を感じることは一般的ですが、通常は局所麻酔や鎮静剤が使用されるため、痛みは軽減されます。また、検査中の呼吸法やリラックスすることが痛みを和らげる助けとなることがあります。痛みに対する不安がある場合は、事前に医師に相談してください。Q25: 胃カメラ、胃内視鏡検査中に痛みを感じることはありますか?

胃カメラ、胃内視鏡検査は妊娠中に受けても安全ですか?

妊娠中に胃カメラ、胃内視鏡検査を受けることは、基本的には安全とされています。ただし、妊娠中の女性は特に注意が必要で、検査に使用する麻酔や薬剤が胎児に影響を与える可能性があるため、医師とよく相談して判断してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査はどれくらいの頻度で受けるべきですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査の受ける頻度は、個々のリスク要因や病歴によって異なります。一般的には、特定のリスクがなければ、40歳以上の成人は3年ごとに検査を受けることが推奨されています。ただし、過去に胃病変があったり、家族歴がある場合などは、もっと短い間隔で検査を受けることが求められることがあります。医師と相談し、適切な検査間隔を決定してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査の後、胃が痛むことはありますか?

胃カメラ、胃内視鏡検査後に、痛みが長時間続く場合や、痛みが強くなる場合は、内視鏡検査中に生じた合併症の可能性があります。その場合は、速やかに医師に連絡してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査後のケアはどのようにすべきですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査後のケアには以下のことに注意してください。

- 麻酔が完全に切れるまでの数時間は飲食を控える。

- 麻酔が切れた後は、医師の指示に従って軽い食事から始める。

- 喉に違和感が残る場合、喉にやさしい食事を摂ることが推奨されます。

- 鎮静剤を使用した場合は、検査日は運転や危険を伴う作業を避ける。

- 検査後に症状が悪化する場合は、速やかに医師に連絡する。

胃カメラ、胃内視鏡検査の際、気管支喘息の薬を服用している場合、事前に伝える必要がありますか?

はい、胃カメラ、胃内視鏡検査を受ける前に、気管支喘息の薬を服用していることを医師に伝えることが重要です。検査中に急性の喘息発作が起こるリスクがあるため、医師は適切な対応策を講じることができます。また、麻酔や鎮静剤との相互作用も考慮されるべき事項です。

胃カメラ、胃内視鏡検査の前に服用している抗凝固薬(血液凝固阻止薬)を休止すべきですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査の前に抗凝固薬を休止するかどうかは、患者の状況と検査内容によって異なります。一部の患者では、検査前に抗凝固薬を一時的に中止することが推奨されますが、医師と相談の上決定してください。抗凝固薬を休止することで、検査中の出血リスクが減少する可能性があります。

胃カメラ、胃内視鏡検査の際、糖尿病患者はどのように注意すべきですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査を受ける糖尿病患者は以下の注意点に留意してください。

- 検査前の絶食期間中、血糖値の管理が重要です。医師と相談し、適切な血糖管理方法を決定してください。

- 検査前日や当日のインスリン注射や経口血糖降下薬の服用について、医師の指示に従ってください。

- 検査後は血糖値の変動が起こる可能性があるため、血糖値を密に監視し、適切な食事や薬の管理を行ってください。

胃カメラ、胃内視鏡検査後、喉の痛みが続く場合はどうすべきですか?

胃カメラ、胃内視鏡検査後、喉の痛みが続く場合は以下の対処法があります。

- 喉に刺激の少ない柔らかい食事を摂る。

- うがい薬を使用して喉をケアする。

- 喉にやさしい飲み物(ハーブティー、ぬるま湯など)を飲む。

- 喉の痛みが続く場合や悪化する場合は、医師に相談してください。

胃カメラ、胃内視鏡検査の際、慢性的な咳がある場合は注意が必要ですか?

慢性的な咳がある場合、胃カメラ、胃内視鏡検査前に医師に相談することが重要です。咳が検査中に起こることで、内視鏡の挿入や操作が難しくなる場合があります。また、咳により検査中の喉への刺激が増すことも考えられます。医師は適切な対応策を講じることができます。

簡単1分!胃がんセルフチェックシート

胃がんは早期の段階で発見できれば高い確率で治すことができます。しかし、胃がんの初期段階においては、自覚症状がほとんどないと言われています。痛みもなく、気づかないのが初期の段階です。したがって、疑わしい症状が現れた場合は早く検査を受けることが大切です。

あなたの胃がん危険度

※この表は横にスクロールできます。

| 番号 | 重要項目 |

|---|---|

| 1 | 現在ピロリ菌に感染している、または過去5年以内に除菌したことがある |

| 2 | 胃潰瘍・十二指腸潰瘍になっている、またはなったことがある |

| 3 | 慢性胃炎と診断された、または診断されたことがある |

※この表は横にスクロールできます。

| 番号 | 基本項目 |

|---|---|

| 1 | 運動不足である |

| 2 | 塩分の多い物をよく食べる |

| 3 | 肥満である |

| 4 | タバコを吸う習慣がある |

| 5 | 野菜や果物をあまり食べない |

| 6 | ファーストフードや炒め物などの脂っこい物をよく食べる |

| 7 | ご家族に胃がんになられた方がいる |

| 8 | お酒をよく飲む |

| 9 | 貧血や立ちくらみがする |

| 10 | 空腹時に胃が痛くなる |

あなたの胃がん危険度は…

- 胃がん危険度「低」

基本項目のチェックが0~6個:

胃がんの可能性は低いです。胃がんの早期発見ができるよう、定期的に検査を受けるようにしましょう。 - 胃がん危険度「中」

基本項目のチェックが7個以上:

胃がんの可能性があります。胃がんの確認は様々な検査で行えますが、当院では安価で簡単に実施できる内視鏡検査を推奨しております。 - 胃がん危険度「高」

重要項目のチェックが1個でもついたら:

胃がんの疑いが大きいです。早急に内視鏡検査を実施することをお勧めします。

モーニング胃カメラについて

モーニング胃カメラとは

モーニング胃カメラとは、内視鏡検査のうち、特に早朝に行われる胃カメラ検査を指します。忙しい生活やスケジュールの都合で昼間に時間が取れない方に適した検査で、朝早くに受診することで、日中の予定に影響を与えず、健康管理を行うことが可能です。

モーニング胃カメラとは、内視鏡検査のうち、特に早朝に行われる胃カメラ検査を指します。忙しい生活やスケジュールの都合で昼間に時間が取れない方に適した検査で、朝早くに受診することで、日中の予定に影響を与えず、健康管理を行うことが可能です。

早朝に胃カメラ検査を行うメリット

早朝の胃カメラ検査にはさまざまなメリットがあります。まず、空腹時間を夜のうちに確保できるため、検査前に大幅に空腹を我慢する必要がなく、体への負担が少なくなります。また、胃の内部がきれいな状態であることが多いため、より正確な診断が可能です。さらに、午前中のうちに健康チェックが完了するため、検査後すぐに普段の生活に戻りやすく、予定や仕事にも支障をきたしません。

こんな方におすすめ

以下のような方にモーニング胃カメラは特におすすめです。

- 忙しいビジネスパーソン:

仕事の前に検査を済ませて、検査後は通常業務に戻ることが可能です。 - 日中のスケジュールが埋まっている方:

子育てや家事、その他の予定が多い方でも、早朝なら調整しやすく、家庭生活に負担がかかりません。 - 体調管理を優先したい方:

空腹時間を夜間に設けることで、体に余計な負担をかけずに検査を受けたい方にも向いています。

検査の注意事項

モーニング胃カメラを受ける際の注意点は以下の通りです。

- 検査前の絶食:

前日の夕食以降、飲食を控え、十分な空腹時間を確保する必要があります。特に水分は検査数時間前までに止めるようにしましょう。 - 服薬の確認:

通常服用している薬については、医師と事前に相談し、検査に影響があるか確認してください。 - 交通手段の配慮:

鎮静剤を使用した場合、運転ができないことがあるため、公共交通機関やタクシーの利用を計画しておくことをおすすめします。 - リラックスして受診:

緊張を緩和するために、リラックスして臨むよう心がけましょう。

モーニング胃カメラは、効率的に健康管理を行いたい方に最適な検査方法です。定期的な胃の健康チェックとしても、ぜひご利用ください。

監修

おきた内科クリニック

おきた内科クリニック

院長 沖田 英明

日本老年医学会 老年病専門医・日本内科学会 認定内科医・日本消化器内視鏡学会専門医・日本リウマチ財団 リウマチ登録医・日本糖尿病協会 療養指導医・認知症サポート医・広島県医師会認定かかりつけ医・日本抗加齢医学会 学会員・日本喘息学会 学会員